南京条約

虎門寨追加条約

黄埔条約

天津条約 (1858年)

1857年に始まったアロー戦争で英仏連合軍が広州を占領し、さらに北上して天津を制圧したため、清朝が天津でロシア帝国・アメリカ合衆国・イギリス・フランスの4国と結んだ。この条約は広範囲な外国の特権を規定しており、それ以後の不平等条約の根幹となった。

概要

清朝側代表は大学士桂良であった。まず清朝はロシアと1858年6月13日に締結、その後6月18日にアメリカと、さらに6月26日にイギリス、6月27日にフランスと締結した。締結時には「天津条約」と言う名前ではなかったが、歴史的に便宜上そう呼ばれる。

条約の内容

- 軍事費の賠償(イギリスに対し400万両、フランスに対し200万両の銀)

- 外交官の北京駐在

- 外国人の中国での旅行と貿易の自由、治外法権

- 外国艦船の揚子江通行の権利保障

- キリスト教布教の自由と宣教師の保護

- 牛荘(満州)、登州(山東)、漢口(長江沿岸)、九江(長江沿岸)、鎮江(長江沿岸)、台南(台湾)、淡水(台湾)、潮州(広東省東部、後に同地方の汕頭に変更)、瓊州(海南島)、南京(長江沿岸)など10港の開港

- 公文書における西洋官吏に対して「夷」(蛮族を指す)の文字を使用しない

を主な内容とするが、英仏軍が引き上げると清廷では条約に対する非難が高まり、条約の批准を拒んだ。このため英仏軍はさらに天津に上陸、北京を占領したため、ロシアの仲介で1860年の北京条約が締結され、天津の開港や外国公使の北京駐在、九竜半島の英国への割譲が追加された。したがって1858年の天津条約は1860年まで履行されなかった。

北京条約

経緯

アロー戦争後に天津条約が結ばれ英仏軍が引き上げたが、この条約の結果では英仏は満足していなかった。また清の朝廷内部では条約に対する非難が高まり、清は条約に定められた1年以内の批准を拒んだ。このため英仏軍は再び天津に上陸、咸豊帝は熱河へ撤退し、北京を任された恭親王も英仏連合軍の侵攻が始まると表に出てこなくなった。

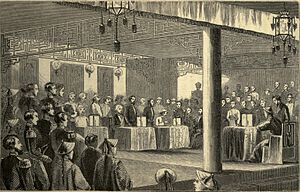

北京を占領した連合軍は円明園を略奪し焼き払い、恭親王に最後通牒を送った。結局、ロシアの仲介で北京にあった礼部衙門において清と英仏連合軍との交渉が行われ、清とイギリス、清とフランスとの間に新たな条約が結ばれた。また仲介したことを口実に清とロシアとの間でも新たな条約が結ばれた。いずれも不平等条約である。

イギリス側代表エルギン伯爵

内容

この条約で、清朝は

が定められた。また英仏個別の条項では、

- 清朝が没収したフランスの教会財産の返還、

および

することが定められた。

ロシアとの条約

満洲

ロシアは、まず清が認めていない1858年のアイグン条約の条文をだすことで、その効力を清に確認させた。これでアムール川左岸の領有権を確保する。さらに吉林将軍管轄区の一部である、図們江(以下「豆満江」)、ハンカ湖~ウスリー川以東アムール川以南の地域(東韃靼)が割譲された。

アイグン条約では清とロシアの共同管理地となった地域であったが、この条約によってロシア領と確定された(第一条)。この条約のもと興凱湖界約(1861年)、琿春東界約(1886年)がむすばれて国境線がほぼ定まった。

ロシアはこの後すぐにウスリー川以東など広大な地域を沿海州に含め、すでに2年前から清に無断でそこに建設していたハバーロフカの領有を正当化するとともに、海參崴(ハイシェンワイ)にウラジオストクを建設した。そしてすでに設置していたアムール州などとあわせて1884年沿アムール総督府を設置することになる。

なお国境について20世紀に入ってから、曖昧な部分を巡って張鼓峰事件、珍宝島事件が勃発している。張鼓峰事件では、その影響で中国にとって日本海への出口の豆満江が封鎖されてしまったが、1991年中ソ国境協定で再びそれが認められた。

最終的に国境は、中華人民共和国とロシア連邦とによる中露国境協定(2004年)で確定された。なお、豆満江左岸がロシア領となったことに関連して鹿屯島問題が1883年朝鮮当局より提起されているが、現在でもロシアは反応を見せない。

トルキスタン

第二条でトルキスタンの境界を劃定することになり、のちにタルバガタイ条約(1864年9月)が結ばれ、国境線が天山山脈に東遷し、清はイシク・クルなどの広大な地域を割譲した。さらに付加条約として、1869年ホヴド界約、オリアスタイ界約などがむすばれ、タンヌ・オリアンハイ西部をも割譲した。(外西北)

トルキスタンはさらにイリ事件を迎えることになる。

その他

また、ロシアはキャフタのほかウランバートル(中国名:庫倫(クーロン)、ロシア名:ウルガー(ru))、張家口(ロシア名:カルガン)(第五条)、カシュガル(第六条)での商取引の自由を得た。ロシアはイリ、タルバガタイのほかカシュガルとウランバートルに領事館を設けた(第八条)。

なお、ソ連、ロシア連邦はこの条約(とアイグン条約)が不平等条約ではないと主張し、中国の一部の民族主義者の旧領返還要求を無視している。中華人民共和国はこの条約が不平等条約であるとは言っているが、前述のとおり、国境線はおよそこの条約に沿っておりロシア領にはロシア名にしている。

これに対して中華民国は不平等条約である以上、全部無効であると主張しているため、大陸における満洲の地図でロシア名で示されている地名が、台湾におけるそこの地図では一部漢語名(満洲語名)にさしかえられている。ただしその地図においても国境線はあまり違いがない。

アイグン条約

条約によって、1689年のネルチンスク条約以来、清国領とされてきたアムール川左岸をロシアが獲得し、ウスリー川以東の外満州(現在の沿海州)は両国の共同管理地とされた。また、清はロシアにアムール川の航行権を認めた。

19世紀から20世紀初頭にかけて、清が列強と結ぶことを余儀なくされた不平等条約の一つである。太平天国の乱やアロー戦争(第二次アヘン戦争)による清国内の混乱に乗じたロシア帝国東シベリア総督ニコライ・ムラヴィヨフ=アムールスキーが、停泊中のロシア軍艦から銃砲を乱射して、調印しなければ武力をもって黒竜江左岸の満洲人を追い払うと脅迫し、清国全権・奕山に認めさせた。

現在のロシア連邦と中国の極東部での国境線は、このアイグン(璦琿)条約と1860年の北京条約で確定されたものが基本となっているが、その後の河川の流路の変化により、中ソ国境紛争など両国の対立の原因の一つとなっていた。しかし、2004年にようやく国境全部の画定が完了した。

この条約により、実質的にネルチンスク条約の効果は完全に失われた。